Metallo e vetro: l’avventura della costruzione del Crystal Palace

“È la magia del vetro… proteggere senza imprigionare… stare in un posto e poter veder ovunque, avere un tetto e vedere il cielo… sentirsi dentro e sentirsi fuori, contemporaneamente…” Alessandro Baricco, Castelli di rabbia, 1996

A circa metà tra la prima e la seconda rivoluzione industriale, l’Inghilterra era, di fatto, l’unico paese al mondo a possedere un sistema manufatturiero inteso nel senso moderno, con una fitta rete di ferrovie, strade, canali, porti e un’intensiva distribuzione del telegrafo elettrico, che rendevano accessibile da ogni punto ogni risorsa disponibile nel territorio, in tempi e costi impensabili per gli altri paesi.

Non è casuale, quindi, che la prima esposizione universale – ufficialmente nota come Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations, si tenne a Londra nel 1851. L’idea nacque nel 1849, come iniziativa privata della Society of Arts, promossa dal Principe Alberto

(marito della Regina Vittoria), Henry Cole, Francis Fuller e Charles Dilke. Sotto tali presupposti, l’iniziativa dovette sottostare alla più spietata logica dell’autofinanziamento e della redditività, a differenza delle altre esposizioni che si sarebbero succedute negli anni, in cui sarebbe stato forte il contributo dei singoli Stati organizzatori.

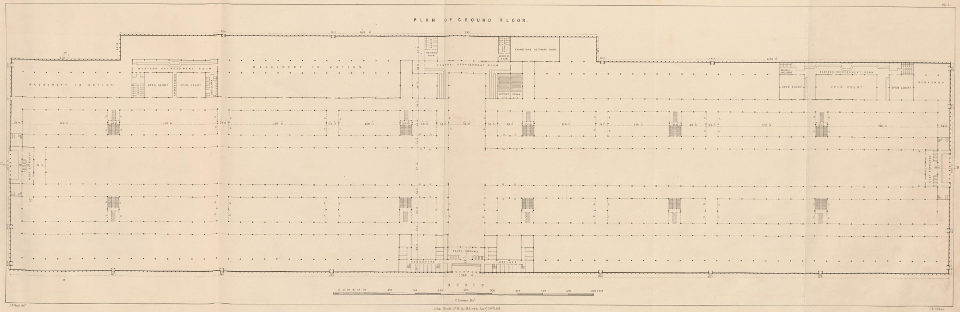

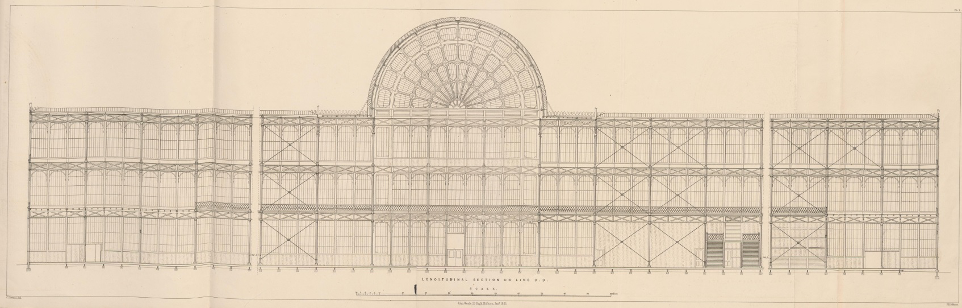

Dopo aver scelto Hyde Park come luogo deputato ad accogliere l’evento, gli organizzatori definirono a grandi linee le caratteristiche generali dell’edificio principale, destinato ad accogliere i vari padiglioni espositivi. La Commissione Reale istituita per supervisionare il progetto stabilì, in particolare, che l’edificio avrebbe dovuto avere una superficie di 800.000 piedi quadrati (ossia circa 7.5 ettari!) ed il costo massimo fu fissato in 100.000 sterline.

L’edificio, quindi non sarebbe stato soltanto il più grande mai costruito, ma sarebbe dovuto essere anche il più economico in relazione alla superficie realizzata. Una sfida già impressionante, anche con un budget illimitato!

Il concorso

Per affrontare una sfida progettuale di tale portata, il 13 marzo 1850 venne bandito un concorso internazionale, per scegliere il progetto che meglio avrebbe incarnato lo spirito della Grande Esposizione. Si trattava, nella realtà, di un concorso di idee, in cui veniva richiesta una planimetria generale in scala 1:100 completa di piante, prospetti e sezioni con, a corredo, una breve relazione descrittiva.

Ma il Comitato per la costruzione dell’edificio, composto dai tre massimi Ingegneri dell’epoca (Robert Stephenson, Isambard Kingdom Brunel e William Cubitt) e dai tre più prestigiosi Architetti (Charles Barry, C.R. Cockerell e Thomas L. Donaldson), probabilmente fu un po’ troppo ottimista: la scadenza per la presentazione dei progetti fu fissata l’8 Aprile! E, come se non fosse sufficiente dover progettare un edificio di 75.000 mq in soli 26 giorni (su un tavolo da disegno…), venne stabilito che la mostra sarebbe stata inaugurata il 1° maggio 1851 dalla Regina Vittoria in persona!

Con queste condizioni a contorno, sarebbe stato scontato attendersi che il concorso sarebbe stato disertato da tutti. Ma, con l’ottimismo imperante della rivoluzione industriale, vennero presentati ben 233 progetti: 128 provenienti da Londra, 60 dalle altre città inglesi, scozzesi ed irlandesi, e 38 dal continente; oltre ulteriori 8, giunti dopo la scadenza fissata.

Il Comitato, tuttavia, ritenne, dopo ben 15 riunioni, che pur essendo stati presentati alcuni progetti pregevoli, non ve ne fosse alcuno che meritasse di essere preso in considerazione e, in barba a tutte le più basilari regole deontologiche, redasse un progetto d’ufficio, pescando le migliori idee dei vari progetti presentati.

Gli Architetti e gli Ingegneri di tutto il regno, con l’appoggio dell’opinione pubblica, insorsero ferocemente. Il tempo trascorreva, intanto, inesorabile e molti iniziarono a chiedersi se, effettivamente, la Grande Esposizione avrebbe avuto luogo o sarebbe stata annullata. In questo clima burrascoso, emerse prepotentemente la figura di Joseph Paxton.

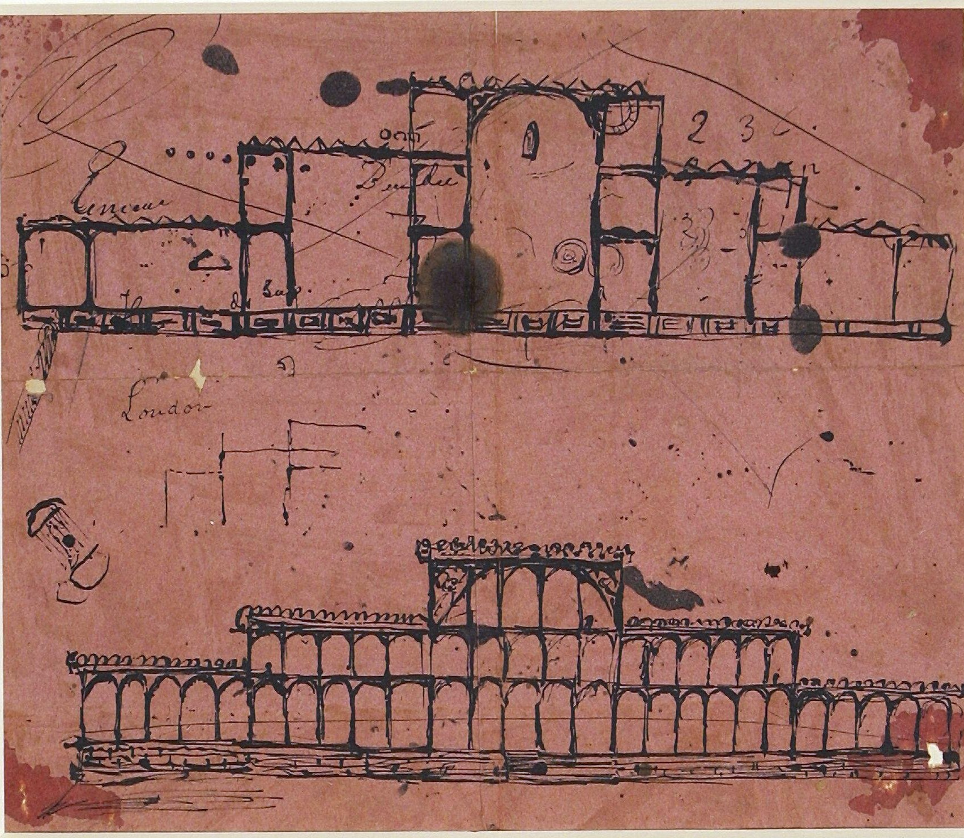

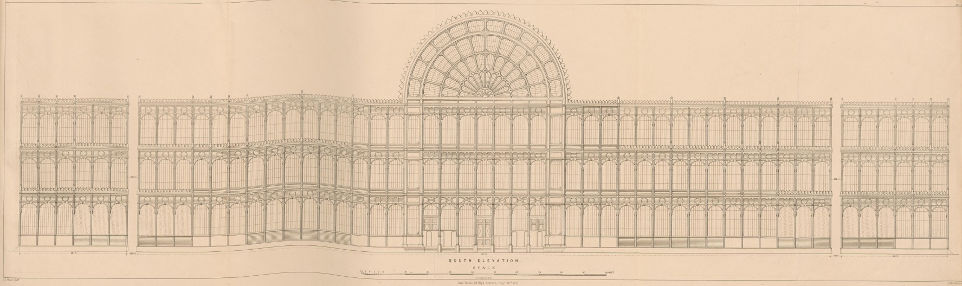

Il progetto

Paxton era, a quel tempo, l’amministratore delle proprietà del Duca di Devonshire e contemporaneamente il direttore della London Midland Railway (LMR). Come “giardiniere-costruttore” aveva commissionato, dieci anni prima, alcune serre in vetro e metallo e si rese conto che quel sistema costruttivo, rivisto ed adattato, avrebbe potuto garantire la costruzione dell’enorme edificio nei tempi e costi richiesti. Come osservò John Ruskin, il manufatto, alla fine, era solo “una serra più grande di qualunque altra mai costruita fino ad allora”. L’ undici giugno, durante una riunione alla LMR, realizzò il famoso schizzo, passato alla storia, del Crystal Palace su carta assorbente.

Assieme ad uno degli ingegneri della London Midland Railway, William Barlow, lavorò giorno e notte per una settimana ed abbozzarono l’idea di massima, rimettendo in bella copia lo schizzo fatto su carta assorbente. Il malcontento generale era alle stelle e lo stesso Comitato si sentiva ormai alle strette. A questo punto Paxton fece pubblicare il progetto sull’Illustrated London News. La risposta dell’opinione pubblica fu entusiasmante e, forte del supporto popolare, andò a chiedere udienza al Comitato, che accettò la proposta senza riserve. Ad onor del vero, se una grande influenza ebbe l’uso dei mass media per pubblicizzare la sua soluzione, c’è da dire che un altro asso nella manica di Paxton fu che il Presidente del Comitato delle Finanze, Lord Granville, fosse il nipote diretto del Duca di Devonshire di cui Paxton era amministratore di fiducia. Avuto il consenso da parte della Commissione, Paxton mise a segno il secondo colpo di scena: cedette (sotto lauto compenso) il diritto all’uso del suo brevetto, con tutto il know-how

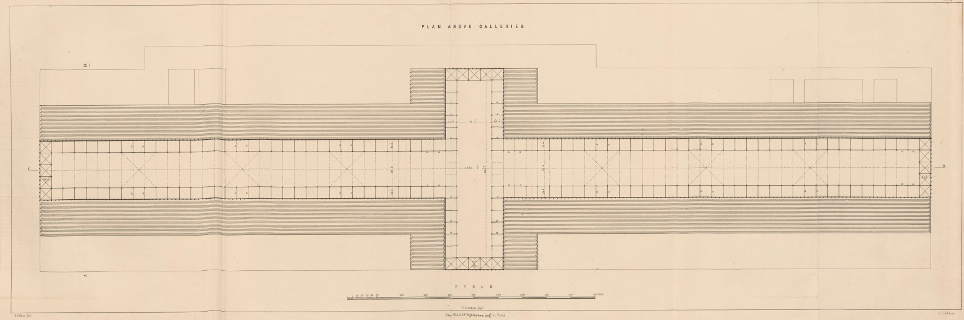

costruttivo, del suo sistema di copertura ridge – and – furrow, che costituiva il cuore pulsante del progetto volto a rispettare i tempi imposti dalla scadenza. Di fatto, pur essendo riconosciuto come progettista del Crystal Palace, e come tale premiato con la massima medaglia dell’Esposizione, nonché nominato Cavaliere, non intervenne ulteriormente nella vicenda della costruzione dell’edificio! L’appalto per la costruzione del palazzo venne affidato alla ditta Fox Henderson, che aveva lavorato con Paxton per la London Midland Railway, con la clausola che si sarebbero dovuti occupare di sviluppare ogni singolo dettaglio del progetto. Paxton, dichiarò chiaramente la propria sostanziale estraneità a tutto ciò che riguardasse la stabilità delle strutture, e, pertanto, dati i tempi da rispettare all’impresa fu data carta bianca. Dello sviluppo del progetto si occupò lo Strutturista Charles Fox che, individuato lo schema statico sugli schemi di Paxton, condusse tutti i calcoli completi per determinare la sollecitazione su ogni singola colonna. Ma la vera chiave di volta del progetto risiedeva in un piccolo, ma fondamentale dettaglio: i nodi trave-colonna avevano un comportamento rigido, che assicurava la stabilità laterale di tutto il sistema. L’idea era innovativa, in quanto la totalità delle strutture con colonne metalliche realizzate fino a quel periodo, avevano affidato la resistenza alle azioni orizzontali a massicce pareti in muratura. Ma il Palazzo di Cristallo ne era completamente sprovvisto. L’idea venne presentata all’ Institution of Civil Engineers e la discussione si protrasse per diversi giorni. Per spiegarne il funzionamento Fox paragonò il comportamento strutturale del fabbricato a quello di un tavolo con nodi rigidi ma, sebbene la sua spiegazione fosse assolutamente corretta, gli esaminatori avevano bisogno di un qualcosa di più probante di un esempio in scala minore che illustrasse il meccanismo resistente. A questo punto Fox si rivolse a George Biddle Airy, matematico, ingegnere e astronomo reale. Airy dimostrò che erano le coppie di reazione delle travi a mantenere in equilibrio le colonne dell’edificio sottoposto all’azione del vento. Il procedimento analitico che propose nella riunione finale rappresentò il primo esempio di calcolo di un telaio nella storia delle costruzioni[1]! Vinte le reticenze della Institution of Civil Engineers, Charles Fox tornò al lavoro: progettando e disegnando per diciotto ore al giorno, in sole sette settimane completò il progetto esecutivo e costruttivo della struttura. Le tavole di progetto, sia architettoniche che strutturali, avrebbero comunque un fascino straordinario, ma contestualizzati rispetto ai tempi e agli strumenti utilizzati, sembrano contornati da un’aura di magia!

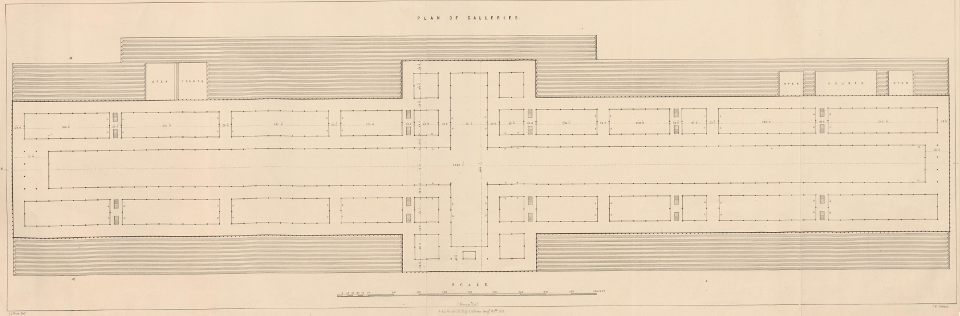

Una struttura mastodontica in cui i numeri riescono a speiegare meglio delle parole la mole del lavoro portato a termine[2]. L’ossatura metallica era suddivisa in una maglia da 77×17 campate. La lunghezza dell’edificio era di circa 564 metri. Il secondo livello dell’edificio era di 11 campate ed il terzo di 5 campate. L’iconico transetto ad arco aveva una pianta rettangolare di 17×11 campate e, sia la navata che il transetto, erano larghi 3 campate. Le 1309 campate (77×17) al piano terra occupavano un’area di circa 70.000 metri quadrati ad uso esclusivamente espositivo. La standardizzazione era fondamentale e l’intera struttura del Palazzo fu progettata utilizzando colonne di ghisa di due sole lunghezze: le colonne del piano terra erano alte circa 670 cm, mentre quelle dei piani superiori erano alte circa 600 cm. Poiché la ghisa era un pessimo materiale per resistere a trazione, gli elementi tesi delle travi vennero progettati in ferro battuto, mentre le parti compresse vennero previste in ghisa. Poiché oltre ai tempi era necessario rispettare anche il budget a disposizione, tutte le membrature dell’ossatura metallica vennero progettate per sostenere i carichi ad esse afferenti: le dimensioni esterne vennero mantenute costanti e vennero mutati gli spessori. In questo modo fu possibile farli rientrare tutti nella dimensione modulare stabilita in 24 piedi (731.5 cm). Il modulo attorno a cui venne sviluppato il progetto era dettato dalla massima dimensione delle lastre di vetro in produzione all’epoca. E solo le vetrerie Rail erano in grado di produrre lastre con simili dimensioni, in quanto il procedimento era protetto dal Brevetto Anderson delle Vetrerie Rail[3]. Alla fine del progetto, di fatto, vennero pensate circa 20 colonne diverse nello spessore, ma con lo stesso ingombro esterno.

[1] All’osservatore attento non sarà sfuggita la presenza dei controventi verticali. Nella realtà quello fu un presidio di sicurezza preteso dal Comitato. La ghisa era un materiale “infido” che non dava preavvisi prima di una eventuale crisi. A quel tempo erano ancora ben chiaro nella mente dell’opinione pubblica il rovinoso crollo di un ampliamento di un mulino a Oldham realizzato con colonne travi in ghisa che, a causa della rottura fragile di una trave in corso di costruzione, portò al rovinoso crollo di tutta la struttura. Per tale motivo venne imposto l’uso dei controventi che, tuttavia, come dimostrato da Airy, non erano presenti nel progetto.

[2] Una versione romanzata dei dati della costruzione venne addirittura riportata negli Household Words da Charles Dickens.

[3] Si narra che quando il Progettista incontrò il Sig. Rail, questo manifestò delle serie perplessità sulla stabilità di una struttura senza muri in pietra, ma solo vetri. Al che si sentì rispondere: “Non se ne curi, se lei è davvero in grado di produrre delle lastre di vetro come descritto nel brevetto, io riuscirò a far stare in piedi questo edificio!”.

Per leggere l’articolo completo acquista il numero 19 della rivista Lo Strutturista.

Per essere sempre aggiornato e leggere contenuti inediti abbonati alla rivista Lo Strutturista – La prima rivista per gli strutturisti italiani.

Corso di alta formazione in diagnosi, intervento e recupero di strutture esistenti in muratura

Convegno “Novità dal settore delle costruzioni e obbligatorietà del BIM”

Al SED di Caserta l’incontro con gli autori de “Lo Strutturista” a cinque anni dalla nascita.

Come funzionano gli isolatori sismici

Metafondazioni e Metabarriere